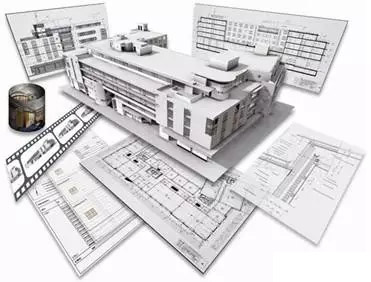

BIM(建筑信息模型),是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。可以用来展示整个建筑生命周期,包括了兴建过程及营运过程。提取建筑内材料的信息十分方便,建筑内各个部分、各个系统都可以呈现出来。

它具有可视化,协调性,模拟性,优化性和可出图性五大特点。BIM产品分为HiBIM、iBIM、P-BIM模块,深化产品设计,加快产品落地效率,具有很多显著优势。

(1) 项目方案优化:把项目设计和投资回报分析结合起来,设计变化对投资回报的影响可以实时计算出来;这样业主对设计方案的选择就不会主要停留在对形状的评价上,而更多的可以使得业主知道哪种项目设计方案更有利于自身的需求。

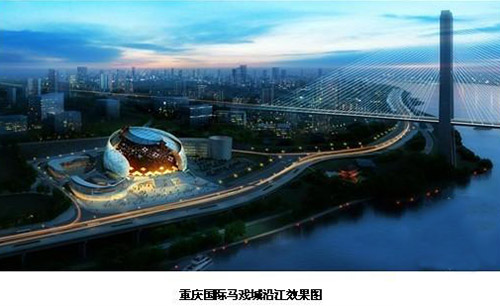

(2) 特殊项目的设计优化:例如裙楼、幕墙、屋顶、大空间到处可以看到异型设计,这些内容看起来占整个建筑的比例不大,但是占投资和工作量的比例和前者相比却往往要大得多,而且通常也是施工难度比较大和施工问题比较多的地方,对这些内容的设计施工方案进行优化,可以带来显著的工期和造价改进。

(3)可出图性:BIM并不是为了出大家日常多见的建筑设计院所出的建筑设计图纸,及一些构件加工的图纸。而是通过对建筑物进行了可视化展示、协调、模拟、优化以后,可以帮助业主出如下图纸:

(l)综合管线图(经过碰撞检查和设计修改,消除了相应错误以后);

(2)综合结构留洞图(预埋套管图);

(3)碰撞检查侦错报告和建议改进方案。

大致而言,设计公司的技术可以分为产品性技术和工具性技术。那么BIM,究竟是工具还是技术呢?

从产品研发来看,对绝大多数设计公司来说,研发的重点,对外是产品研发,对内是流程研发,技术研究是基础。所谓技术研究,是指对产品所涉及的应用技术的收集、整理、分析、了解、研究,以及在生产中如何实施。应用技术可能有专利,但对设计公司来说,大量的行业技术并不存在专利制约。大多数设计公司虽然没有技术研发能力,但技术研究还是能够做到,也是应该做到的。

在产品和技术的关系上,搞设计出身的老总们容易陷入技术情结之中,以技术视角而非客户视角看产品。一位业内资深人士的话也许对我们认清这一点有帮助:“我一贯认为,我们必须首先从客户体验出发,继而再回头考虑技术上的可行性;从产品出发再回溯到技术上去实现,这成为苹果与世界上其他公司做法的显著不同;不能一味钻研技术然后再考虑可以把它用到什么产品上,以及用什么办法把它卖掉。”

从项目管理上来看,“技术管理”是产品的技术标准和质量管控体系,算是上面提到的“流程研发”的成果。“工具与技术”是公司为项目团队的生产过程提供的工具条件,硬件如办公场地、文具、3D打印机,软件如CAD、协同设计、BIM、参数化设计等等,范畴很广。多数情况下,工具与技术的着力点在提高内部运营效率,并不直接产生客户价值。比如你交给客户的图纸,是在BIM条件下画的,还是用理正软件,甚至是趴在图板上手绘的,只要质量合格,对客户来说可能都是一回事。如果设计公司认为采用了BIM,可以提高工作效率,减少错漏碰缺,那是你自己的事,不能为此向甲方多收费。

面向客户、构成产品技术界面的是“产品性技术”,面向内部运营、构成作业流程技术条件的是“工具性技术”。对多数中小型设计公司来说,把有限的资源投入到“产品性技术”上以支持产品研发,而在“工具性技术”上采取跟随策略是比较合适的选择。当然,在互联网时代,两者之间的界限变得模糊,“工具性技术”有时不仅是工具,也具“产品性技术”面目。比如,认识到BIM的价值,要求设计公司提供BIM文件并愿意为此买单的客户逐渐多了。

转载请注明来源本文地址:https://m.tuituisoft/bim/181778.html